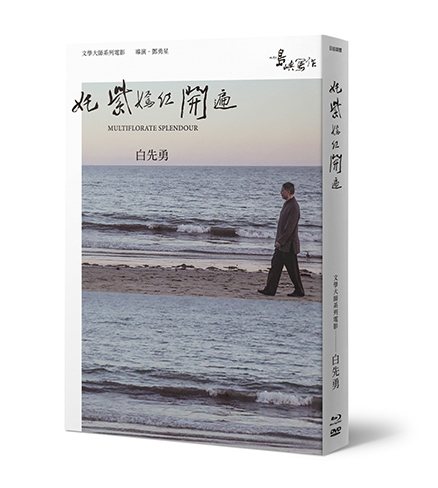

白先勇 - 奼紫嫣紅開遍

繁華起落的時代見證

那些筆下的熱烈時代

「情不知所起,一往而深」,從22歲創辦《現代文學》的青春朝氣,到近年寫作《父親與民國》、《止痛療傷》、《八千里路雲和月》的人子赤誠,紀錄電影《奼紫嫣紅開遍》借用《遊園驚夢》的意識流形式——聖塔芭芭拉29年教書的回望、相隔40多年桂林米粉的滋味、蘇州園林的10年重遊、舞台上的黑暗王國及一幕幕演講及授課的旅程……,交替敘說白先勇的特殊際遇與文學歷程,一人引領數代風潮,獨一無二的強韌膽識、細膩深情,在片中迴盪交響,帶著觀眾逐漸碰觸熱得發燙的小說家胸懷。

「我寫作,因為我希望把人類心靈中無言的痛楚轉換成文字。」—— 白先勇

創作、印雜誌、辦出版社

白先勇,1937年生於廣西桂林,父親為曾參與國民黨北伐與對日抗戰的名將白崇禧將軍,白先勇自幼體弱,不能就學。1949年動亂時,先遷居香港,曾就讀九龍塘小學,之後於1952年來到臺灣,閱讀夏濟安主編的《文學雜誌》發覺自己在文學的志向與興趣,由建國中學畢業後,考至臺灣大學外文系,師事夏濟安,並開始創作的旅途。

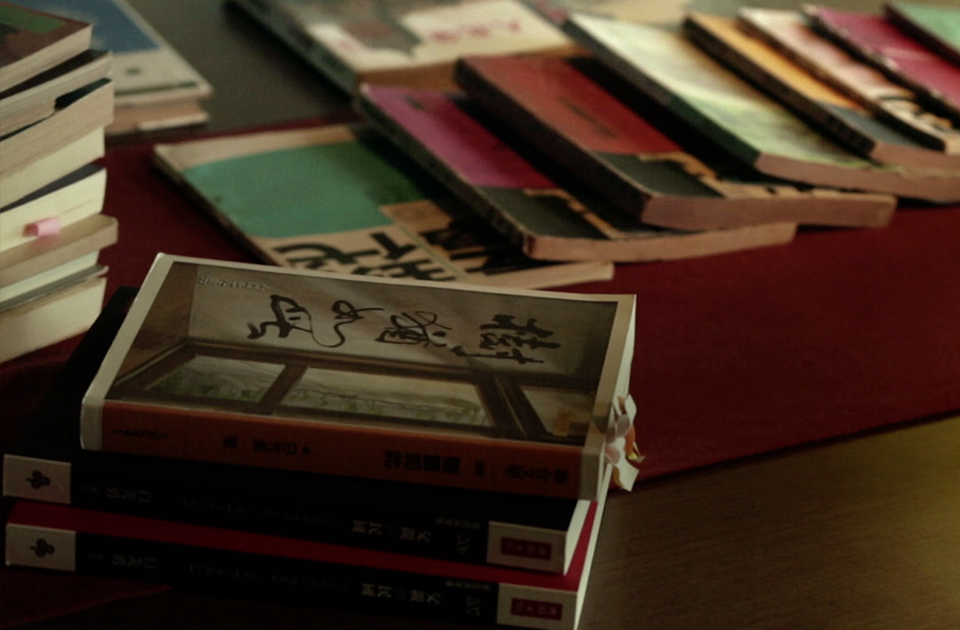

就讀臺大外文系時,與同學王文興、歐陽子、陳若曦、李歐梵等人創辦《現代文學》雜誌,一方面引介現代文學經典,一方面刊載大家所創作的實驗性現代小說,成為當時知名文學刊物。

後白先勇獲得藝術創作碩士,任美國加州大學聖塔芭芭拉分校東亞語言文化學系教授,並創辦晨鐘出版社,後來因財力不繼的緣故,《現代文學》雜誌停刊,這段期間他發表了以同志為題材的長篇小說《孽子》。

臺灣同志文學推手

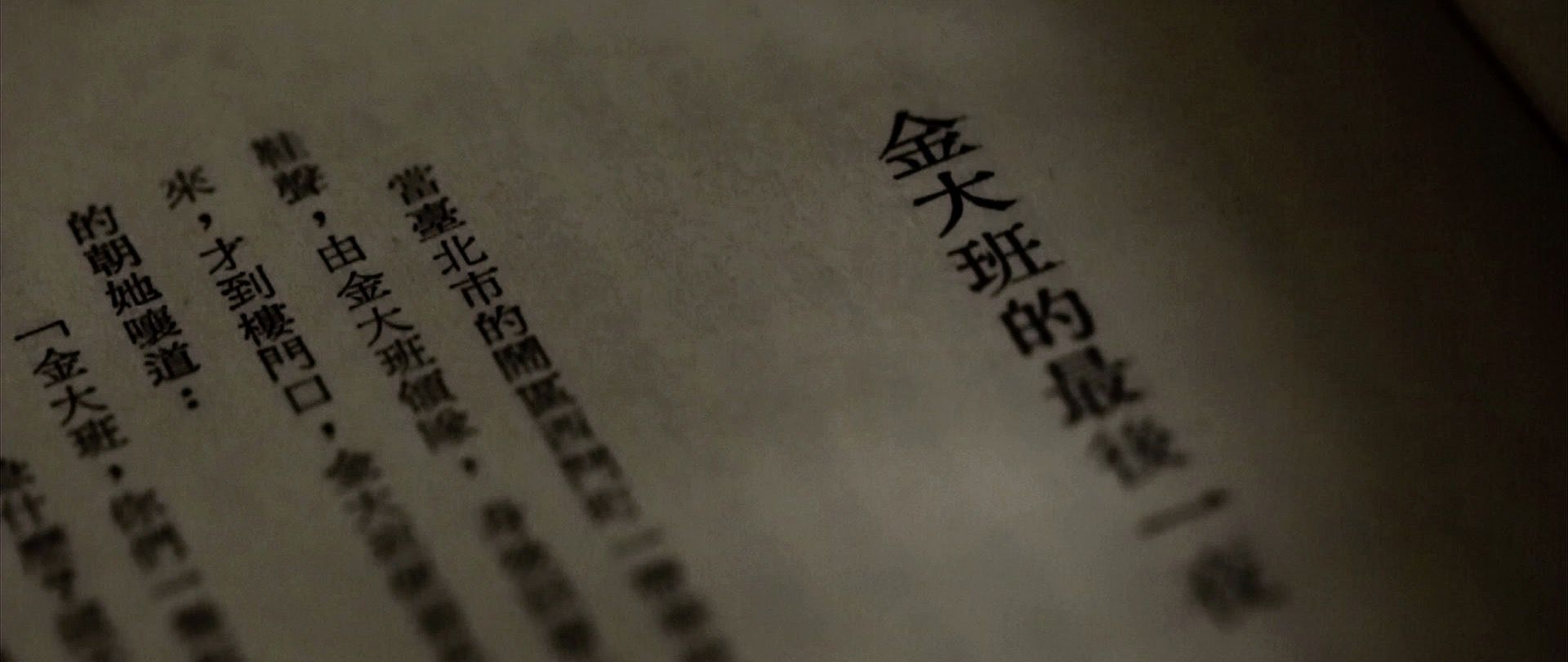

同志題材是白先勇小說中不可忽視的部分,這與作者的生命歷程息息相關。在早期短篇小說〈寂寞的十七歲〉(1961)、〈滿天裡亮晶晶的星星〉(1969)、〈孤戀花〉(1970)中,都已能看到同志的身影。這在當時還是禁忌話題,白先勇就已多有描繪。後來終於寫就《孽子》一書,將臺北新公園中同志族群的喜怒哀樂、尋找身份認同、受到的歧視、寫得淋漓盡致,將臺灣的同志文學推到國際舞臺。

白先勇著作等身,以小說創作為主,代表作品有短篇小說集《臺北人》、《寂寞的十七歲》,長篇小說《孽子》;另有散文集《驀然回首》、《樹猶如此》;並致力推廣傳統戲曲「崑曲」的改編與演出,最有名作品為「青春版牡丹亭」。國家文藝獎曾對其藝術成就給予以下肯定:「對戰後臺灣社會特殊階層人物,充滿人性關懷,作品融入古典小說與西方現代小說精髓,具有原創性與藝術性,允為臺灣現代文學的典範。」

更多白先勇作品

關於導演鄧勇星

世新專科廣播電視組畢業。第一份工作在光啟社,接着到廣告代理商擔任製片,三年後便創辦自己的電影公司,一直到現在。 鄧勇星拍廣告影片、短片、電影和MV,他認為「我是個喜歡拍片的人,對人有比較大的興趣,覺得情感是最重要的基礎,所有表達形式都是在服務故事本身和所傳遞的情感。只是,廣告用比較短的時間去說一個點狀的東西或小故事,電影是以一個長的篇幅說完一個故事,文體或許有點不同,但就拍片本身來說,差別不大。」 2002年推出改編自痞子蔡同名小說電影《7-11之戀》;2011年,完成《到阜陽六百里》,並獲得第十四屆上海國際電影節亞洲新人獎單元最佳導演、第四十八屆金馬獎最佳原著劇本和最佳女配角。