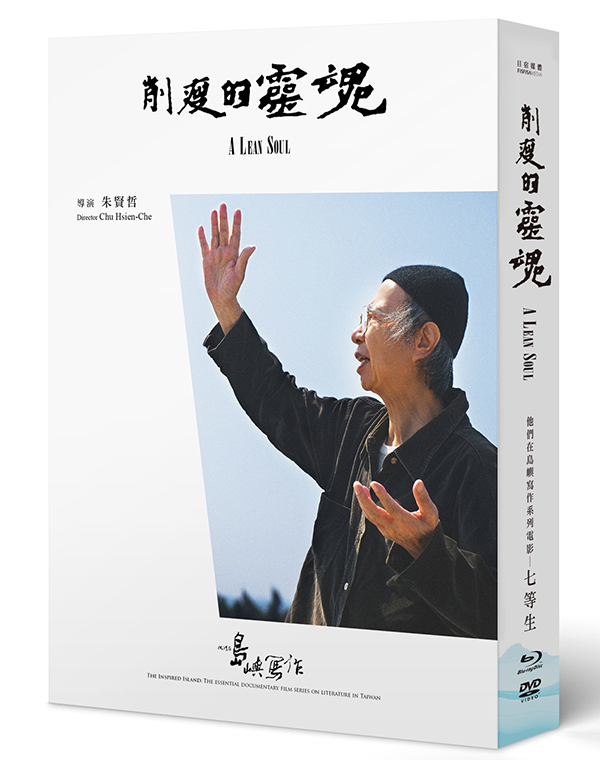

七等生 - 削瘦的靈魂

臺灣最具爭議的小說家

超越時代的偉大小說家

七等生,本名劉武雄,1939-2020。生於苗栗通霄,台北師範學校藝術科畢業。1962年在林海音主編的《聯合副刊》發表第一篇短篇小說〈失業、撲克、炸魷魚〉;1966年與尉天驄、陳映真、施叔青等人創辦《文學季刊》。

1966、67年連獲第一和第二屆台灣文學獎。1976年獲第一屆聯合報小說獎。1983年應美國愛荷華大學「國際作家工作坊」邀約訪美。1989年重拾畫筆,將創作重心轉向繪畫,於1991、92年舉辦過兩次個展。一生共發表124篇小說、137篇散文(含雜記、序文),及56首新詩,2010年獲頒第十四屆國家文藝獎。

有別於臺大外文系統的取徑自西方之美學形式、文學主題的現代主義「實驗」,七等更根植於作家的個人生命史,直視並深刻地探問個人存在與自我內在,在重層的桎梏之中追求藝術表現的及個人心靈的絕對自由。

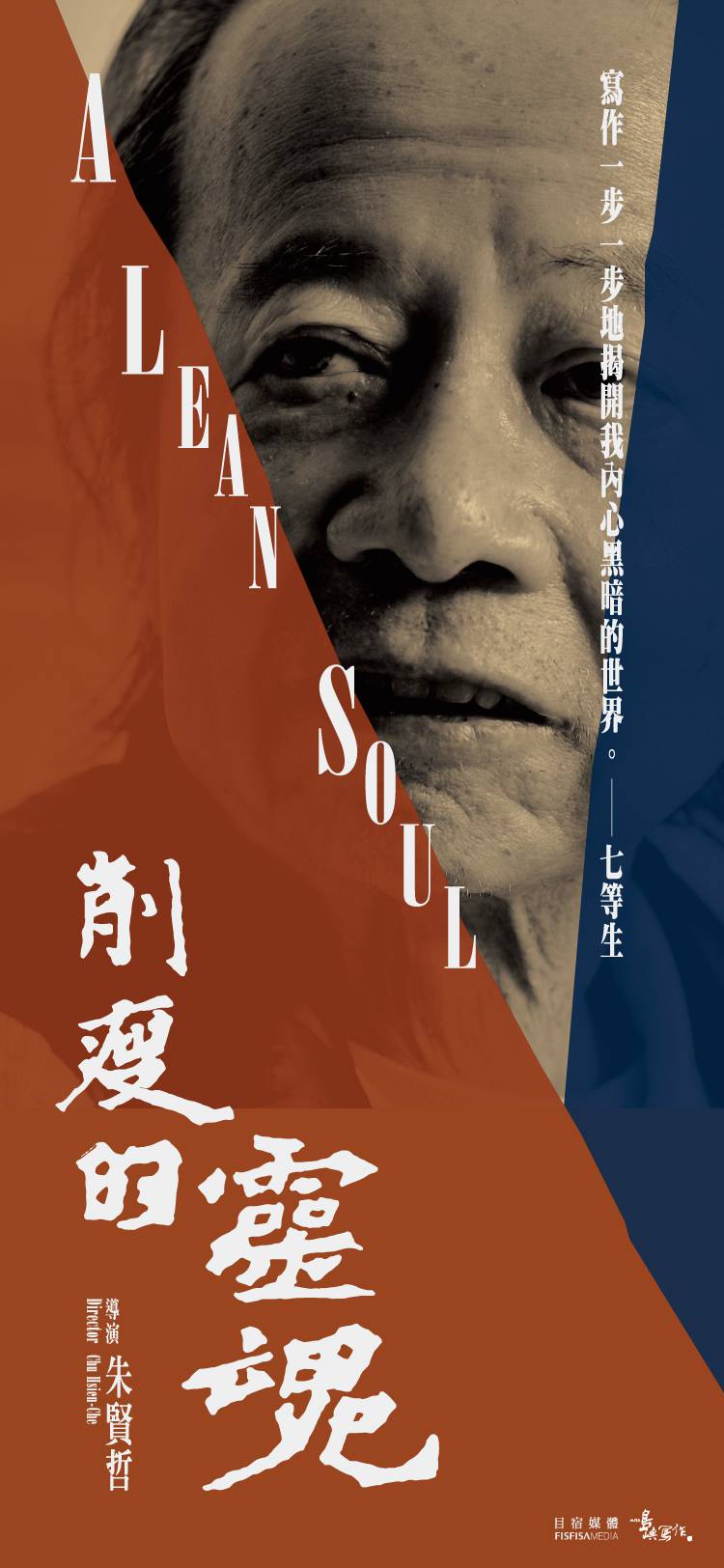

「寫作一步一步地揭開我內心黑暗的世界。」—— 七等生

寫作揭開的世界

七等生,臺灣最受爭議的小說家。

1967 年,七等生在《文學季刊》發表了臺灣文學史上著名短篇小說《我愛黑眼珠》,主角李龍第在末日洪水中,選擇拯救妓女而無視妻子的作為,引起文壇極大的討論與爭議。當年評論家認為,這類離經叛道、萎靡頹廢的文學作品,恐影響國家安全而應杜絕。從此,七等生極富自傳色彩的小說,被批評為深奧艱澀的個人主義或虛無主義。然而,在時代的推移洗練下,七等生卻成為影響後世文壇最重要作家之一,並被稱為臺灣「內向世代」作家的開端。

《削瘦的靈魂》紀錄片以導演口述旁白和小說文本字幕,描摹出這位臺灣當代最受爭議小說家的家庭、童年、挫折、愛情。導演朱賢哲突破拍攝困難與作家心防,多次採訪已多年不公開露面的七等生,與其談論文學、哲理、生命體察,並得以一窺作家隱世的生活面貌,以及他內在世界瘋狂又孤寂的觀點。並藉由作家身邊不同身份、面向的重要他人訪談,建構出作家的生命脈絡與創作形象。

七等生曾言:「我的寫作一步一步地在揭開我內心黑暗的世界,將我內在積存的汙穢,一次又一次地加以洗滌清除。」在面對當代集體內在不可測的心靈,七等生個人的創傷與黑暗,似乎也正是人類的創傷與黑暗。

七等生自嘲自貶的筆名「七等生」,就是對時代的叛逆與反諷。《削瘦的靈魂》一片難得紀錄了這樣一位讓文壇與社會都往前跨步深思的小說家。

關於導演朱賢哲

朱賢哲,2016 年以首部劇情長片《白蟻-慾望謎網》獲釜山影展國際影評人費比西獎,並入圍金馬獎最佳新導演獎。紀錄片作品在 2001 年以《養生主-台灣流浪狗》獲金馬獎最佳紀錄片,及以《西嶼坪》和《穿越和平》兩度在臺灣紀錄片雙年展獲獎。作品入選過日本山形、荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展等多個國際影展。