詩人卸鞍 長留一個鏗鏘的夢

懷念鄭愁予:我更長於永恒 小於一粒微塵

曾於詩作〈錯誤〉中寫下「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」著名詩句,詩人鄭愁予(本名:鄭文韜)於美國時間2025年6月13日辭世,享耆壽91歲。

謝謝鄭愁予老師為這個世界留下那麼多美好的詩句。宇宙不會遺忘他,我們也不會。因為他的文字,早已成為宇宙的一部分,跨越時空的邊界,永遠陪伴我們。

鄭愁予〈定〉

我將使時間在我的生命裏退役,

對諸神或是對魔鬼我將宣佈和平了。

讓眼之劍光徐徐入韜,

對星天,或是對海,對一往的恨事兒,我瞑目。

宇宙也遺忘我,遺去一切,靜靜地,

我更長於永恒,小於一粒微塵。

點擊觀看影片:https://reurl.cc/1OblED

我是來自海上的人

山是凝固的波浪(不再相信海的消息)

我底歸心

不再湧動

——鄭愁予〈山外書〉(摘錄)

鄭愁予一生漂泊,有浪子詩人之稱,卻於晚年落籍金門。對詩人而言,這不僅是循祖而歸,更是某種精神的停泊與歸屬。

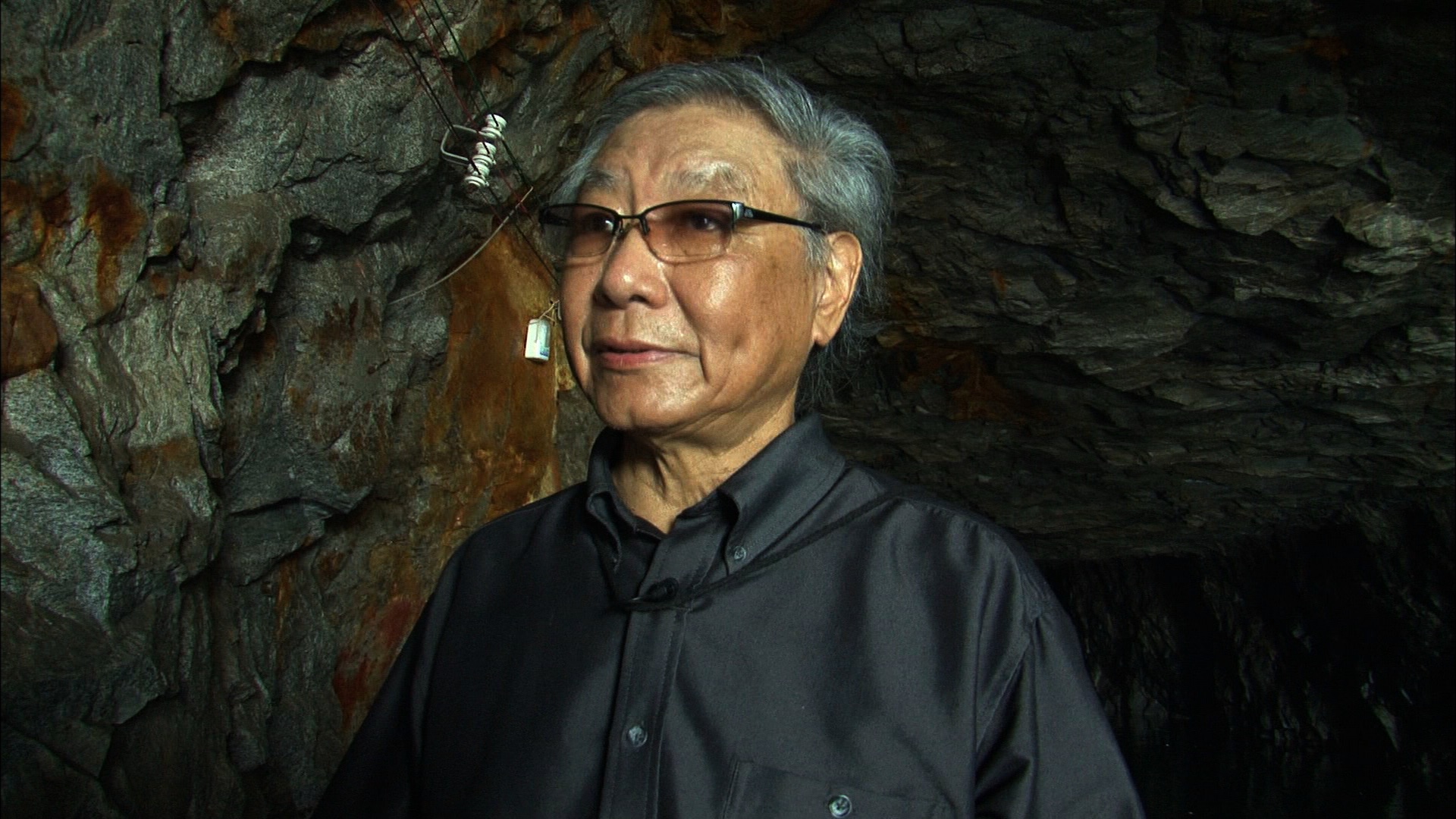

在金門翟山坑道的無名墓碑前,他朗讀自己的詩作〈岩〉。那一直在遠洋漂流的詩心,終於在這片花崗岩石上,沉靜而堅實地,留下了他的聲音。

▍浪子詩人鄭愁予

鄭愁予的詩裡,有著遊子的身影,不僅是在詩作中,詩人的大半生涯也在不斷遷徙中渡過;出身軍人世家,彼時不過約十六、七歲的年紀,便因戰亂隨著父親走遍中國大江南北,文學的幼苗卻在戰爭的艱困與殘酷中萌生;後又跟隨家人自中國遷移至台灣,另一段人生於焉在海島上展開,直到青年時期,卻再度從海島出走,越洋到美國,愛荷華大學成為長居美國的第一站。於此創作不懈,並獲取學位,進而進入博士班深造;直至前往耶魯大學任職,客居異鄉前後長達三十年。而後,詩人孜孜不倦地追尋家族歷史,跟隨先祖鄭成功的足跡,再度回到亞洲、踏上金門,落籍在這小小的島上:

像童年一樣鮮的色澤

踏著 踏著 便忍不住活潑起來⋯⋯

(摘錄自《他們在島嶼寫作一:如霧起時(BD)》作家小傳)

點擊觀看影片:https://reurl.cc/Lnleo3

鄭愁予老師曾在紀錄片中說:「那個時候寫詩的人,像是另外一個國度,另外一個層次的人類」,而如今,這個國度的一位居民,去了更遙遠的星宿。

但正如瘂弦老師所說:「這盞燈還點下去,還會亮下去」。詩人,就像天上的星座,每個人都有名字,明明暗暗地,會一直在天空閃耀著。

鄭愁予〈野店〉

是誰傳下這詩人的行業

黃昏裡掛起一盞燈

啊,來了——

有命運垂在頸間的駱駝

有寂寞含在眼裡的旅客

是誰掛起的這盞燈啊

曠野上,一個矇矓的家

微笑看⋯⋯

有燒酒羊肉的地方啊

有松火低歌的地方啊

有人交換著流浪的方向⋯⋯

鄭愁予〈下午〉

啄木鳥不停的啄著,如過橋人的鞋聲

整個的下午,啄木鳥啄著

小山的影,已移過小河的對岸

我們也坐過整個的下午,也踱著

若是過橋的鞋聲,當已遠去

遠到夕陽的居處,啊,我們

我們將投宿,在天上,在沒有星星的那面

點擊觀看影片:https://reurl.cc/MzjWo4

秋天的疆土,分界在同一個夕陽下

接壤處,默立些黃菊花

而他打遠道來,清醒著喝酒

窗外是異國

多想跨出去,一步即成鄉愁

—— 鄭愁予〈邊界酒店〉(摘錄)

從五月花到桑密街,到美國買的第一棟房子,他用一首首詩寫下異鄉的歲月。這段紀錄,帶我們看見詩人在異地的飄零身影,以及他如何用詩,回應時代的憤怒與孤獨。

▍黃昏裡掛起一盞燈——重讀鄭愁予

1933年出生於軍人家庭的鄭愁予,幼年隨父親征戰輾轉,少年来台,長於新竹,中興大學畢業,曾任職基隆港,後赴美取得愛荷華大學藝術碩士,任教耶魯大學多年,退休後遷籍金門,台灣與美國兩地來去。

這份簡歷,約莫也是鄭愁予詩歌主题所負荷的:故國印象,流浪者筆記,台灣即景,港濱生活,登山所見,並且,也包括遙祭革命者的一腔熱血。文字裡某種俠骨,大約是一生無法褪去的。這階段的三冊詩集《夢土上》、《衣鉢》、《窗外的女奴》,合輯為《鄭愁予詩集I》。1968年鄭愁予赴美,時空拓遠,東西方思潮撞擊,挖掘內裡更深,亦不怯於詩藝實驗,自稱為「技巧與哲思的『知性界』」,約二十年間出版《燕人行》、《雪的可能》、《刺繡的歌謠》,合帙為《鄭愁予詩集II》。(摘錄,收錄於《他們在島嶼寫作》鄭愁予篇)

——

鄭愁予紀錄片《如霧起時》